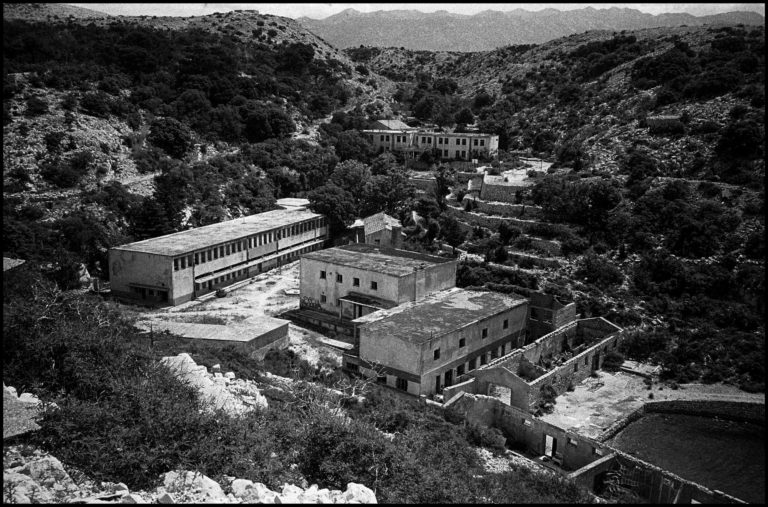

All’alba, Goli Otok è pallida. Grigia. Un’isola anonima contro cui s’infrangono le onde oleose del Quarnaro. Guardandola dalla terra ferma non si vede alcun tipo di vegetazione; non si scorgono né alberi né arbusti. Dall’acqua emerge solo una distesa di roccia livida e sterile. D’estate il sole secca ogni cosa, d’inverno il vento ghiaccia ciò che rimane. Nell’eterno rincorrersi tra vita e morte è sempre quest’ultima a vincere a Goli Otok. Guardandola, gli uomini hanno cominciato a chiamarla in molti modi: qualcuno l’ha definita “calva”, qualcun altro “nuda”. Ma l’aggettivo più adatto, forse, è “segreta”. Il dorso dell’isola, una scogliera alta oltre duecento metri, non permette di vedere nulla di ciò che accade lì. È come un mantello che tutto nasconde e porta via. Goli Otok è una prigione naturale perfetta, tanto che Josip Broz Tito la scelse come luogo dove isolare coloro che, dopo lo strappo tra Jugoslavia e Unione sovietica, erano rimasti fedeli a Joseph Stalin. Fu così che, a partire dal 1949, Goli Otok divenne un campo di rieducazione attraverso il quale riportare i dissidenti nell’ortodossia del comunismo jugoslavo. Coloro che finivano nel mirino della polizia segreta titina, la terribile Udb-a, venivano caricati su una nave chiamata “Punat” e, infine, lasciati sul lato occidentale dell’isola.

I primi quaranta passi erano i più lunghi. Non appena si sbarcava, si finiva sotto il cosiddetto “kroz stroj“, un tunnel umano in cui si veniva pestati a sangue dagli altri detenuti e poi, malconci, si veniva abbandonati a se stessi. Quella folla urlante – fatta di uomini che furono allo stesso tempo vittime e carnefici di se stessi (il campo era infatti in autogestione) – non c’è più. Al suo posto c’è una croce alta e nera che contrasta terribilmente con il trenino rosso e giallo che i turisti utilizzano per fare il tour dell’isola e con il ristorante chiamato, con terribile ironia, “Przun” (prigione).

Le strade, a Goli, sono tre, ma tutto ruota attorno a quella centrale, dove erano presenti i tanti laboratori in cui lavoravano gli internati: da quello del legno a quello del marmo, passando per quello del ferro. Era qui che i detenuti si consumavano maggiormente. I macchinari, infatti, funzionavano solamente grazie alla forza umana, come ricorda il sopravvissuto Gino Kmet: “I rudimentali macchinari venivano azionati dalla forza motrice umana, ingaggiando quattro persone, per lo più boicottati speciali, di quelli più duri che non avevano raccontato la verità come intendevano loro. Questi, per mezzo di una grossa manovella e apposite pulegge, mettevano in movimento il tornio, il trapano e la mola smerigliatrice” (Luciano Giuricin, La memoria di Goli Otok – Isola calva).

Quei macchinari oggi sono completamente arrugginiti, consumati dal tempo e dalle intemperie. Il campo è in totale abbandono e si può solo immaginare come vivevano gli oltre 30mila internati che furono spediti sull’isola dal 1949 al 1956.

Le targhe che ricordano quegli anni, infatti, sono poche e non descrivono la vita a Goli Otok. Per scoprire com’era una giornata tipo, dobbiamo recuperare negli archivi i ricordi di chi è sopravvissuto, come il già citato Gino Kmet: “Dovevamo svegliarci alle cinque di mattina, anche d’inverno con il buio pesto, al segnale del capo baracca che urlava come un ossesso: ‘ustaj’. Dovevamo subito calzare una specie di zoccoli, che si trovavano fuori dalla baracca, perché dentro si doveva camminare scalzi. La nostra tenuta era di color marrone, una specie di divisa militare di fatica, con una bustina sempre militare. Non c’era niente per lavarsi. La prima colazione consisteva in una sorta di surrogato di caffè con polenta liquida. Quindi si andava subito a lavorare. Si doveva uscire dal recinto del campo, passando davanti al milite di turno, nei confronti del quale era d’obbligo levarsi il berretto con lo sguardo però rivolto a terra e non verso di lui. Regole che dovevamo imparare subito, perché altrimenti si buscava una buona dose di legnate”.

Iniziava così il lavoro vero e proprio, pensato unicamente per fiaccare il corpo e l’anima di questi dannati. “Tutto doveva svolgersi di corsa – ricorda Kmet – con le famose ‘ziviere’”. Una pena dantesca, come quella degli ignavi descritti da Dante, costretti a correre dietro a una bandiera bianca mentre un pavimento di vermi accoglieva il loro sangue.

La memoria di Goli Otok è fatta di calcinacci, di porte divelte, di macchinari abbandonati e pure di vecchi frigoriferi per gelati buttati in un angolo. Il ricordo prende la forma di una sedia che non può più accogliere nessuno e che è stata abbandonata in mezzo a una stanza chissà quanti anni fa. Oppure si incarna in lavandini scrostati e inutili, incapaci di toglierti l’arsura del sole a picco. O ancora in letti senza reti che non riescono più a dare alcun ristoro.

Ma è nella “buca” che tutto diventa insostenibile. Era qui che venivano inviati i dissidenti più duri, quelli che non erano disposti a cedere. In questo avvallamento il caldo ti si appiccica addosso insieme agli insetti. Ogni movimento diventa difficile. Ogni passo pesante. Come la vita. Il suo nome ufficiale era “Radilište 101” (Reparto 101), ma nessuno lo chiamava così. I prigionieri gli avevano dato altri nomi, come “Monastero” o “buco di Pietro”, in onore di Peter Komnenic, uno dei primi deportati che aveva un certo peso politico. In questa fossa, profonda otto metri e larga venticinque, finivano le cariche più alte del partito: militari, politici e intellettuali. Oppure coloro che avevano avuto la sventura di aver viaggiato in Unione sovietica. Fu in questa bolgia infernale che si registrarono i più alti decessi di Goli Otok.

Oggi, i materassi abbandonati ricordano i tanti corpi che quest’isola, avara di sangue, ha inghiottito sotto il peso delle torture fisiche e psicologiche. La peggiore era senza dubbio quella dei “tragaci”, ovvero i “boicottaggi”. Si trattava di periodi a volte lunghissimi in cui l’internato poteva essere maltrattato da tutti. Insultato, picchiato e costretto a turni di notte in cui il suo unico compito era quello di fare la guardia e trasportare i bidoni in cui gli altri detenuti urinavano. L’obiettivo era quello di ridurlo a una larva umana. A un corpo senz’anima. Privo di volontà.

Sui muri dell’isola si mischiano settant’anni di storia: ci sono gli innamorati che hanno deciso di giurarsi amore eterno, i teppisti che hanno imbrattato le pareti con scritte oscene e, infine, i detenuti che hanno trovato la forza di lasciare un ricordo di sé. Qualcuno, probabilmente durante la prigionia, ha dipinto una falce con il martello, forse a testimoniare il proprio attaccamento all’Unione sovietica. Qualcun altro, invece, ha riempito il muro di piccole barre verticali per tenere il conto del tempo che passava. Sempre uguale. Sempre eterno. Quattro linee verticali. Una obliqua. Stop.

Dove non ci sono le scritte, a parlare – o, meglio, a urlare – è l’intonaco. O quello che ne è rimasto e che disegna volti urlanti che ancora oggi sembrano chiedere pietà. Una pietà che a Goli, però, non era contemplata, come ricorda l’internato Sergio Borme, e che veniva sostituita dal sospetto: “Ad un certo momento non ti fidavi più di nessuno. Se qualcuno ti diceva, o raccontava qualcosa, dovevi riferire subito, altrimenti andavano loro a riportare la faccenda operando spesso da agenti provocatori. Un sistema allucinante che purtroppo veniva attuato quasi da tutti”.

Le piante, su quest’isola, stanno cadendo. Una volta i detenuti erano costretti a fare loro ombra non appena venivano seminate. Era la loro pena del contrappasso. Il modo per rieducarli. Per renderli vegetali.

Ma è solo quando cala la notte che Goli Otok mostra davvero se stessa: un’ombra nera che ti insegue e non ti lascia più andare via.

Matteo Carnieletto – 21/07/2021

Fonte: InsideOver – Fotografie di Ivo Saglietti

L’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia ha partecipato al crowdfunding che ha consentito la realizzazione di questo reportage.