Massimo Cutò intervista in esclusiva Nino Benvenuti. «Vorrei che un giorno, quando sarà, le mie ceneri fossero sparse da soscojo. È lo scoglio di Isola d’Istria dove ho imparato a nuotare da bambino»

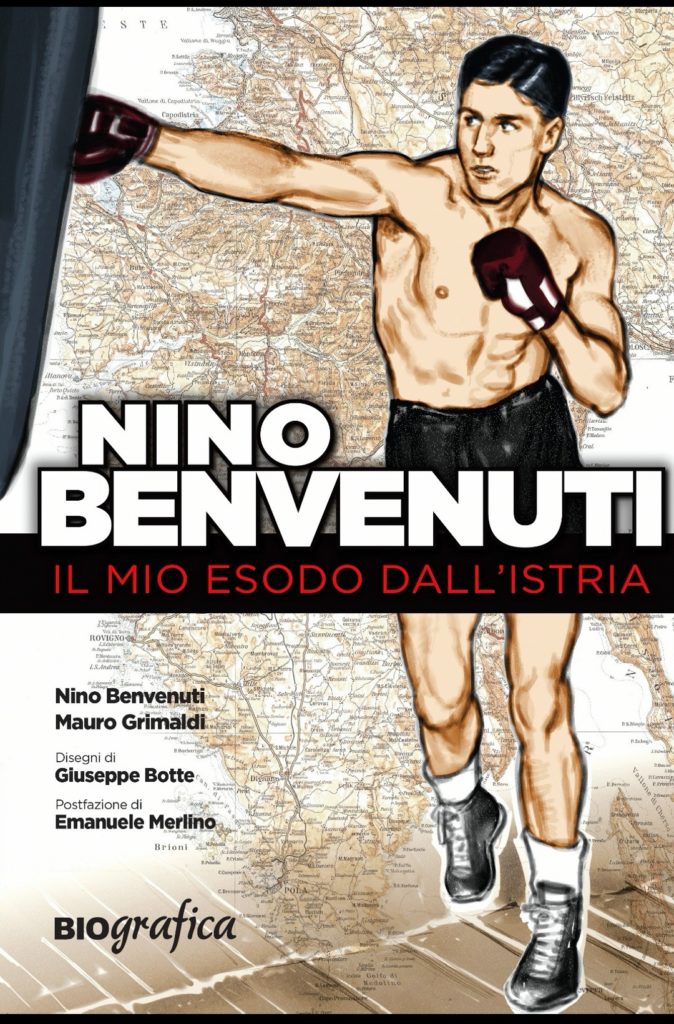

Campione olimpico nel 1960, campione mondiale dei Pesi superwelter tra il 1965 e il 1966 e dei pesi medi dal 1967 al 1970, Giovanni (Nino) Benvenuti è stato uno dei migliori pugili italiani di tutti i tempi e il suo nome troneggia tra i grandi del pugilato internazionale. È entrato nell’immaginario collettivo in una notte di aprile nel 1967 quando 18 milioni di italiani seguirono la diretta del suo incontro con Emile Griffith al Madison Square Garden di New York. Di quel match che gli portò il titolo di campione mondiale dei pesi medi, ma anche dell’infanzia a Isola, dei primi passi nella boxe, del significato dell’essere pugili, del rapporto con gli avversari sul ring e di tanto altro Nino Benvenuti – insignito nel 2018 dalla Can comunale del premio Isola d’Istria –, parla in un’intervista esclusiva di Massimo Cutò pubblicata di recente sulla Voce di New York, che riproponiamo.

Pensava davvero di farcela quella notte?

Ci credevo. Ero preparato benissimo e mi elettrizzava sfidare l’avversario nella sua tana. Gli italiani d’America affollavano il Madison Square Garden: mi incitarono per tutto il match, molti si erano portati dietro il tricolore.

Si rese conto che il 17 aprile 1967 la nazione era salita sul ring con lei?

Lo capii al ritorno. Mi dissero che in 18 milioni erano rimasti svegli accanto alla radio, una cosa che nessuno avrebbe potuto immaginare.

Quando era sbarcato in America per la prima sfida a Emile Griffith, il nero delle Isole Vergini campione del mondo dei pesi medi, i giornali americani scrissero di lui: “Ha la lingua lunga ed è bello da far schifo”. Pelle bianca, ciuffo sulla fronte, faccia da attore, alto, elegante, una croce di spalle da far paura: Nino Benvenuti si presentò così, colpendo allo stomaco i rotocalchi, le tv e il pubblico maschile e femminile dall’altra parte dell’oceano. Spavaldo e protagonista sempre. Dopo mezzo secolo e oltre è rimasto lo stesso o quasi: sotto i riflettori a 84 anni, personaggio amatissimo, una leggenda che cammina.

La massa di capelli sale e pepe, i lineamenti del volto intatti che sono il miracolo di un boxeur stilisticamente perfetto. E quelle sue mani: dita lunghe, nodose ma curate, il ferro del mestiere. Le mani di un pugile. Una carta geografica di nervi e tendini che spiega chi è stato quest’uomo, capace di svegliare alle quattro del mattino mezza Italia per seguire la sua impresa: la conquista della corona iridata negli USA da parte di un europeo, com’era riuscito solo a Marcel Cerdan, il tragico amore di Edith Piaf. Nino Benvenuti batte Emile Griffith e diventa campione del mondo dei pesi medi: 17 aprile 1967, Madison Square Garden di New York La radiocronaca di Paolo Valenti resta una delle più ascoltate nelle teche Rai. Era successo solo un’unica volta, prima, per un incontro di boxe: la notte del 26 ottobre 1951, quando un giovane radiocronista italo-americano di nome Mike Bongiorno raccontò in diretta – sempre al Madison Square Garden di New York, il tempio della noble art – uno degli incontri rimasti nella storia: la vittoria per KO di Rocky Marciano sul campionissimo Joe Louis.

In Italia è un mito. E negli Stati Uniti?

Sono ancora popolare. La mia ultima volta a New York è stata a febbraio 2011, il giorno di San Valentino: ero l’ospite d’onore al Radio City Music Hall e mi sono presentato sul palco spingendo il vecchio Griffith in carrozzella. È salito Stallone a stringermi la mano: voleva conoscermi, era molto emozionato, quasi commosso. In prima fila tra il pubblico, in piedi ad applaudire, c’erano tanti americani con radici italiane, da Liza Minnelli a Paul Anka. Una festa. All’uscita la gente mi fermava per strada: Nino facciamo una foto, Nino fammi un autografo. Cose che ti rendono orgoglioso, a distanza di tanto tempo.

Chi è un pugile?

Uno che cerca sé stesso sul ring. Uno che vuole superare i propri limiti come faceva Maiorca in fondo al mare o Messner in cima alla montagna. La sfida è quella: fai a pugni con un altro da te e guardi in fondo alla tua anima.

Lei cosa ci ha visto?

La mia terra d’origine, una verità che molti continuano a negare. La storia di un bambino nato nel 1938 a Isola d’Istria e costretto all’esilio con la famiglia. Addio alla casa, la vigna, l’adolescenza: tutto spazzato via con violenza, fra la rabbia muta e la disperazione di un popolo. Gente deportata, gettata viva nelle foibe, fucilata, lasciata marcire nei campi di concentramento jugoslavi.

Una memoria sempre viva?

Ho cercato di non smarrirla, per quanto doloroso fosse. Riaffiora in certe sere. Ti ritrovi solo e sale una paura irrazionale.

Riesce a spiegare questo sentimento?

Il passato non passa, resta lì nella testa e nel cuore. A volte mi sembra che stiano arrivando: Nino scappa, sono quelli dell’Ozna, la polizia politica di Tito viene a prenderti. Un incubo che mi tengo stretto perché senza ricordi non c’è futuro.

Che cosa accadde in quei giorni?

Isola d’Istria odora di acqua salata. È il sole sulla pelle. La nostra era una famiglia benestante, avevamo terra e barche, il vino e il pesce. Vivevamo in una palazzina di fronte al mare: papà Fernando, mamma Dora, i nonni, io, i tre fratelli e mia sorella. Siamo stati costretti a scappare da quel paradiso.

Come andò?

Mio fratello Eliano fu rapito e imprigionato dai poliziotti titini, colpevole di essere italiano. È tornato sette mesi dopo, un’ombra smagrita, restò in silenzio per giorni. Mia madre si ammalò per l’angoscia. È morta nel ‘56 di crepacuore: aveva 46 anni. Attorno si respirava il terrore delle persecuzioni. Un giorno vidi dalla finestra della cameretta un uomo in divisa sparare alla nostra cagnetta, così, per puro divertimento.

Finché fuggite?

Riparammo a Trieste dove c’era la pescheria dei nonni. Fu uno strappo lacerante, fisico. Così la mia è diventata in un attimo l’Isola che non c’è. Non potevamo più vivere lì dove eravamo nati.

Quanto influì tutto questo sul suo destino di pugile?

Il ring mi ha adottato. È stata la grande passione, vissuta sulle orme di mio padre. Aveva ricavato una palestra nello scantinato, montando le corde legate a tre colonne: un quadrato triangolare. Bende elastiche a fasciare le mani. I guantoni arrivarono più tardi: facevo trenta chilometri in bici per allenarmi all’Accademia pugilistica triestina.

Lì cominciò l’avventura?

Esatto. Titoli nazionali novizi e poi dilettanti. Fino ai Giochi di Roma nel ‘60, il torneo di boxe nella palestra dell’Audace. Il mio piccolo regno.

Fu la consacrazione?

Un titolo mondiale puoi perderlo, nessuno ti toglierà mai la medaglia d’oro alle Olimpiadi. Avevo annodato ai lacci dello scarpino la fede nuziale di mamma Dora. E ricordo lo sguardo d’orgoglio di papà Fernando al mio angolo. Avevo realizzato un sogno e l’ho dedicato a loro.

La elessero miglior pugile del torneo.

Un onore doppio, visto che nel giudizio della critica il secondo fu Cassius Clay: il più grande di sempre, l’incarnazione del boxeur. Un amico.

È possibile l’amicizia sul ring?

Quando suona il gong dell’ultimo round i rivali si abbracciano. Hai diviso con il rivale il dolore e il desiderio di vittoria, qualcosa che rimane finito il match.

È stato così anche con Mazzinghi? La vostra rivalità ricalcava i grandi dualismi Coppi-Bartali e Mazzola-Rivera.

Sandro era il mio opposto. Io stilista, lui guerriero: picchiava fortissimo e lo battei due volte. Ma non uscì sconfitto. I nostri combattimenti mi hanno aiutato a tirar fuori il meglio, ad andare oltre la sofferenza. Non ci siamo parlati per mezzo secolo, poi abbiamo fatto pace da lontano. L’ultimo colpo l’ha tirato lui, nella bara, alla camera ardente di Pontedera: l’ho baciato sulla fronte e stretto forte. L’abbraccio che dovevamo darci tanto tempo prima.

È andato fino a Santa Fè per reggere il feretro di Monzon, l’avversario che le strappò il titolo a Roma nel ‘70. Perché l’ha fatto?

Carlito aveva una forza brutale, sul ring poteva ucciderti. Era un indio argentino forgiato dall’infanzia violenta: per lui combattere era prendere a pugni la vita. Andai a trovarlo in carcere, dopo la condanna per l’omicidio della moglie. Guardai nella sua anima e mi spiegai tante cose.

Come si fa a capire che è ora di dire basta?

Non è facile. Io non lo capii subito, volli la rivincita perché credevo sinceramente di poter battere Monzon. L’8 maggio del ‘71, a Montecarlo, a bordo ring c’erano a vedermi Delon e David Niven, Renato Salvatori e Sergio Endrigo, triestino come me. Carlos mi aggredì letteralmente, era una furia incontenibile. Bruno Amaduzzi, il mio manager, capì che non c’era nulla da fare e alla terza ripresa gettò l’asciugamano sul quadrato. Io lo presi a calci furibondo, non volevo arrendermi. Ma aveva ragione lui: era venuto il momento di ritirarmi.

Ha sottratto alla miseria Griffith, il grande rivale americano. Quale legame vi univa?

Persi la rivincita ma finii in piedi malgrado una costola rotta: un’esperienza drammatica. Uno che ti fa così tanto male diventa tuo fratello, solo i pugili possono capire.

È per attraversare la sofferenza che ha passato tre mesi da volontario in un lebbrosario indiano?

Cercavo me stesso, l’uomo dietro il campione. Ho incontrato la malattia e aiutato chi aveva bisogno. Sono stato fortunato.

Quant’è difficile invecchiare?

Dentro mi sento trent’anni, non ho paura della morte. Sono allenato. Sul ring risolvevo i problemi con il mio sinistro, la vita è stata più complicata però ho poco da rimproverarmi. E ho ancora un desiderio.

Quale?

Vorrei che un giorno, quando sarà, le mie ceneri fossero sparse da soscojo. È lo scoglio di Isola d’Istria dove ho imparato a nuotare da bambino.

Fonte: La Voce del Popolo – 21/08/2022

*